Tema dell’incontro di giovedì 8 Aprile, tenuto alle ore 17.30 sul tema “Il dramma sconosciuto delle popolazioni del Litorale Adriatico durante la Grande Guerra) relatore Claudio Giraldi, riportiamo qui di seguito resoconto dell’incontro trasmesso in diretta alla pagina facebook dell’Associazione (https://www.facebook.com/groups/2559430654128300).

di Claudio Giraldi La Prima guerra mondiale fu un grande fenomeno di massa, non solo per le dimensioni continentali, per il numero di soldati mobilitati, per lo sviluppo della produzione industriale, ma anche per il massiccio coinvolgimento dei civili.

Da tutti i fronti di guerra, milioni di persone dovettero abbandonare le proprie case minacciate dalle artiglierie e dall’avanzata degli eserciti, per cercare altrove un posto dove vivere in relativa tranquillità e sicurezza, durante i lunghi anni del conflitto.

Secondo le ultime ricerche, i profughi nella Prima guerra mondiale furono quasi 17 milioni. Gli stati, per la prima volta, si trovarono a dover “gestire” masse enormi di civili, fornendo loro alloggio, sussidio, lavoro, assistenza sanitaria, educazione scolastica, ecc. In Austria il governo si assunse l’onere dell’assistenza, considerata però come una concessione discrezionale e non un diritto dei profughi. Altri interventi (comitati di assistenza, amministrazioni provinciali, ecc.) vennero ammessi solo se subordinati alle politiche statali, miranti a rafforzare la fedeltà del profugo allo stato.

Quello che scopriremo nel corso di questa narrazione, appartiene purtroppo, come quasi tutto ciò che riguarda il confine orientale, ad una parte della storia che non trova mai abbastanza spazio nei libri di scuola, quando non venga addirittura ignorata, pur rappresentando un dramma che coinvolse centinaia di migliaia di persone, di lingua e cultura italiana anche se sudditi dell’Impero.

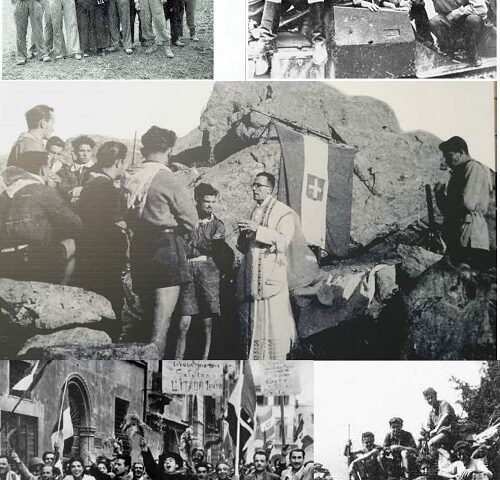

E la storia di cui parleremo, rappresenta drammaticamente il prologo di un altro dramma, che avrebbe coinvolto le stesse popolazioni del Litorale adriatico durante e soprattutto alla fine della Seconda guerra mondiale, con conseguenze molto più tragiche e dolorose.

Parleremo e cercheremo di mettere in luce le vicissitudini che una popolazione italianissima, quella del Litorale adriatico, ha dovuto subire durante la grande guerra. Il Litorale comprendeva la città imperiale di Trieste con il suo territorio, la Contea Principesca di Gorizia e Gradisca ed il Marchesato d’Istria, ciascuno dei quali aveva amministrazioni indipendenti sotto il controllo del governatore della regione che aveva sede a Trieste, capoluogo del Litorale.

Ci furono trasferimenti di popolazioni istriane, addirittura in Transilvania, nella zona prospiciente ai Carpazi, dove stava infuriando la battaglia fra gli austro/ungarici e i russi. Ma molti altri vennero in seguito dirottati, soprattutto quelli sospettati di irredentismo, in altri campi ancora più severi, nei quali le condizioni di vita erano al limite della sopravvivenza.

Grandi storie di piccoli interpreti, storie di stenti, di fame, di malattie, di percentuali spaventose di morti. Il 18% dei deportati, perché di questo si trattò, non sopravvisse, e furono percepite dalla parte delle autorità con una scrollata di spalle.

De Gasperi, membro del Parlamento austriaco, chiedendo ragione di una tal carneficina, si sentì rispondere che la percentuale non si discostava molto da quella registrata in altre contrade dell’Impero, quindi non c’era nulla di particolarmente grave.

I fatti

Per la Prima Guerra Mondiale uno storico scrisse che le due pallottole di Sarajevo riuscirono ad uccidere nove milioni di militari e sei milioni di civili. I primi massicci spostamenti di popolazione pianificati dagli Stati europei a causa di eventi bellici si verificarono già durante le Guerre balcaniche del 1912-13.

Il fenomeno raggiunse però una clamorosa e drammatica consistenza nella Prima guerra mondiale, sia all’esplosione del conflitto che durante i combattimenti e poi dopo la fine delle ostilità.

Noi ci soffermeremo sul destino di quanti vennero evacuati o fuggirono verso l’interno dell’Impero asburgico, furono almeno 240.000 civili, di cui 140-150.000 italiani (circa 70.000 italiani del Trentino, 80.000 italiani dell’Isontino e dell’Istria), il resto sloveni dell’Isontino e del Carso, e croati dell’Istria.

Allo scoppio della guerra, nel 1914, a Trieste i primi a partire furono i cittadini dei paesi che stavano per diventare nemici dell’Impero, che rischiavano di essere qualificati come elementi pericolosi e rischiavano pertanto di essere internati in campi di prigionia.

Anche molti degli oltre 30.000 immigrati in città dal Regno d’Italia lasciarono il porto asburgico a partire dall’estate del 1914. Alla fine del maggio 1915, i poco meno di 14.000 italiani rimasti a Trieste vennero arrestati.

Circa 3000 furono successivamente avviati all’internamento, 1900 al confino e 9000 furono rimandati oltre frontiera. Nell’intera regione del Litorale adriatico, dovettero poi lasciare le loro case tutti coloro che vivevano in quelli che sarebbero diventati i campi di battaglia.

Tutto ebbe inizio il 15 settembre del ’14, quando, per l’aggravarsi della situazione militare sul fronte orientale dell’Impero, il Ministero dell’Interno emanò una serie di disposizioni riguardanti il trasporto e il ricovero dei profughi dalla Galizia e dalla Bucovina, zone al confine con la Russia zarista e coinvolte per prime dalla guerra.

Tali disposizioni prevedevano la costruzione di campi “ad un’adeguata distanza dai centri abitati” in cui collocare i profughi privi di mezzi di sostentamento, nella evidente volontà di isolarli dalla popolazione locale, sia per motivi di carattere sanitario che di ordine pubblico, ma soprattutto per attutire l’impatto che la loro presenza avrebbe potuto avere sul morale delle comunità che li ospitavano.

Nei giorni precedenti al 24 Maggio 1915, data della dichiarazione di guerra da parte dell’Italia, i comandi militari austriaci e il Ministero dell’interno fecero scattare il piano di evacuazione del Trentino e del Litorale adriatico, che, come abbiamo appena visto, era già predisposto da mesi.

Per quanto riguarda il Litorale, le aree da sgomberare erano quelle lungo la linea di difesa dell’Isonzo e del Carso, e la zona di Pola, piazzaforte della marina asburgica. Fu così che, complessivamente, durante la Grande Guerra, furono trasferiti più o meno forzatamente, nelle province continentali dell’Impero austro-ungarico quasi 240.000 civili provenienti dalle zone a ridosso del fronte italiano.

Diverse decine di migliaia di questi profughi, furono collocati, per periodi di tempo che potevano andare da pochi mesi fino all’intera durata della guerra, in campi quali Mitterndorf: Pottendorf: Bruck an der Leitha: Steinklamm: Mistelbach: Braunau: e Wagna il più grande, per citare i principali.

Nel maggio del 1915 furono dunque letteralmente deportati su treni bestiame, con un preavviso che andava dai pochi giorni alle poche ore, gli abitanti di Monfalcone e delle aree limitrofe, e quelli di tutta la valle dell’Isonzo fino a Caporetto e poi lungo tutta l’area di confine con l’Italia sino in Trentino.

Gorizia fu invece esclusa, in quanto la strategia austro-ungarica fu quella di usare i civili rimasti in città come deterrente rispetto all’offensiva italiana, oggi si direbbe usati come scudi umani.

Anche tutto il sud dell’Istria fino a Rovigno era stato evacuato: Pola era infatti piazzaforte della marina asburgica e le autorità militari ne avevano ordinato una parziale evacuazione, del personale non interessato sin dall’ Estate 1914.

L’operazione di evacuazione dell’Istria meridionale, comunque, fu del tutto inutile perché la Prima guerra mondiale non coinvolse mai la penisola, tanto che a partire dalla Primavera del 1916 la popolazione fu lentamente autorizzata a farvi ritorno. Ritorni più consistenti avvennero comunque dopo la disfatta di Caporetto e lo spostamento al Piave del fronte di guerra.

Come dicevamo, l’esortazione ad evacuare riguardò dapprima Pola e l’Istria meridionale, venendo poi allargata a Rovigno e all’Istria centrale, per cui si calcola che circa 50.000 persone (su una popolazione di 100.000) furono caricate sui treni e portate principalmente, verso i campi di baracche costruiti in Stiria o nei pressi di Vienna, ma come abbiamo sottolineato, piccole aliquote, anche in altre parti dell’Impero.

A Pola, allora capoluogo del Marchesato d’Istria, l’estate del 1914 segnò grandi sconvolgimenti che furono ancora maggiori con l’ingresso dell’Italia nella Grande guerra nel Maggio 1915. Pola era infatti, da oltre mezzo secolo, la piazzaforte della Marina asburgica. L’Impero aveva investito molto nella cittadina, situata strategicamente all’estremo sud della penisola istriana.

All’inizio dell’Ottocento, a Pola vivevano non più di un migliaio di abitanti, per lo più pescatori di origine veneta e agricoltori croati; il centro costiero era assai più sviluppato al tempo dei romani, che vi avevano costruito la famosa Arena.

Dopo la Prima guerra di indipendenza e l’insurrezione di Venezia, nel 1850 i comandi dell’Imperial regia marina austriaca, temendo l’instabilità del contesto italiano, decisero di spostare il proprio comando a Trieste e di costruire a Pola, vista la particolare struttura geografica, un arsenale adeguato alle sue esigenze militari che sostituisse i cantieri di Venezia.

Successivamente, con le riforme della Marina austriaca, il porto militare di Pola acquisì sempre maggiore importanza. La popolazione aumentò presto di numero, fino a sfiorare i 60.000 residenti alle soglie del conflitto.

Gli italiani, compresi coloro che erano giunti dall’Italia attratti dallo sviluppo dell’economia locale, costituivano circa i due terzi della popolazione, mentre gli altri residenti erano soprattutto croati, cui seguivano cospicue minoranze di sloveni e austriaci. Come già visto il 29 Luglio del 1914, subito dopo lo scoppio della Prima guerra mondiale il ministero della Guerra emanò una disposizione che prevedeva l’allontanamento di tutta la popolazione civile, presente nelle piazzeforti imperiali, non impiegata presso le strutture militari; il provvedimento, all’inizio, andava applicato soprattutto per le basi in prossimità del fronte russo, ma già il 6 Agosto le autorità fecero pubblicare sulla stampa polesana un primo comunicato in quella direzione.

Due giorni dopo venne affisso sui muri un vero e proprio ordine di evacuazione, che però fu sospeso poche ore dopo. Lo stato di agitazione generale portò, comunque, all’inizio del primo esodo da Pola.

Verso la fine di Agosto quasi la metà della popolazione, circa 30.000 persone, abbandonò la città, usando i treni gratuiti messi a disposizione del governo, sparpagliandosi all’interno dell’Istria o recandosi a Trieste e nel resto dell’Impero. Si trattava di un allontanamento volontario non di un allontanamento forzato. Quasi tutti infatti pensarono che il distacco sarebbe stato di poche settimane; pertanto, giunto l’inverno, si trovarono a corto di indumenti pesanti. Nel corso dei mesi più freddi, molti fecero ritorno nelle proprie case per un breve tempo, ma senza regolari permessi.

Nell’Aprile del 1915 iniziarono invece i preparativi per la quasi totale evacuazione dei civili. Dal 23 Maggio 1915 si procedette così allo sgombero coatto non solo di Pola, ma di tutto il sud dell’Istria, fino a Rovigno. Poteva restare solo chi possedeva provviste di cibo per almeno sei mesi.

Gli altri, in tutto circa 40.000, furono avviati al campo di smistamento di Leibnitz, in Stiria. Molti istriani furono poi internati nel famigerato campo di Wagna, vivendo da profughi in condizioni assai difficili, sia dal punto di vista sanitario che alimentare, per almeno due anni.

Dalla Primavera del 1916, i comandi militari, resisi conto dell’inutilità dell’evacuazione dell’Istria meridionale, che non fu mai interessata dai combattimenti, concessero il progressivo ritorno dei suoi abitanti.

Quanti vissero l’esperienza di questi Barackenlager conobbero dapprima la traumatizzante esperienza dell’interminabile viaggio (nella memorialistica si riscontra spesso il neologismo “invagonati”, che rende bene l’idea di come queste persone fossero state stipate nei carri bestiame), dopodiché sperimentarono il disarmante e deprimente approccio con le strutture che li avrebbero ospitati.

Questa situazione la ritroveremo in Italia dopo la seconda guerra, con l’esodo versi i 109 campi profughi sparsi per l’Italia, con una significativa aggravante, il viaggio sarebbe stato senza ritorno.

BARACKENSYSTEM COME VENIVA CHIAMATO

I baraccamenti provvisori, nati per accogliere migliaia di profughi galiziani cacciati dall’avanzata russa, col progredire della guerra diventarono un sistema stabile di ricovero per i numerosi profughi che non avevano mezzi di sostentamento. Le “città di legno”, come venivano chiamati i campi, realizzate per ospitare fino a 25.000 persone, furono articolate in aree destinate alla residenza, all’amministrazione, alle attività lavorative, all’assistenza sanitaria.

Creati, come dicevamo, per accogliere coloro che non avevano mezzi propri per sopravvivere (i “Mittellose”), furono in realtà luoghi di residenza coatta, con recinzioni e sorveglianti; per creare una netta separazione dei profughi dal resto della società.

Le baracche erano divise in cameroni per 10/12 persone, erano poco isolate e non proteggevano né dal caldo né dal freddo; l’alimentazione sempre insufficiente e di qualità scadente fu causa di alta mortalità, specialmente dei bambini.

Le disagiate condizioni di vita degli internati di nazionalità italiana furono invano portate all’attenzione del parlamento di Vienna dai Deputati Alcide De Gasperi, con riferimento speciale ai trentini, e Valentino Pittoni, a tutela degli sfollati del Litorale.

Allorché l’esercito italiano fu costretto alla ritirata fino al Piave, il Litorale Adriatico recuperò sicurezza ed i profughi cominciarono a tornare, ma così lentamente che, negli scioperi che sconvolsero l’Impero a fine gennaio del 1918, operai e militari manifestanti a Pola, tra le loro rivendicazioni, chiedevano anche l’immediato rientro dei propri congiunti ancora alloggiati nei campi.

PROFUGHI E NAZIONE NELL’IMPERO

Chi era ancora ospite dei Barackenlager sperimentava le contrapposizioni di stampo nazionale che stavano squassando le fondamenta dell’Impero, poiché il comitato sorto tra i profughi del Litorale per relazionarsi con l’amministrazione dei campi perse per strada la sua compattezza. Tale comitato era sempre stato presieduto da elementi di nazionalità italiana, in quanto rappresentanti della componente maggioritaria degli sfollati della Provincia e comunque non vennero mai discriminati gli altri gruppi etnici; tuttavia, gli elementi slavi e tedeschi nei primi mesi del 1918 si crearono strutture di rappresentanza alternative allo scopo di evidenziare la propria specificità al cospetto dell’amministrazione asburgica.

Complice la convulsa fase finale dell’Impero, il rientro degli sfollati istriani ebbe termine appena nei primi mesi del 1919, sotto l’autorità militare italiana insediatasi nel frattempo nella Venezia Giulia.

COME SI VIVEVA NEI CAMPI, QUALE ERA LA DRAMMATICA CONDIZIONE.

Wagna, come accennato era il più grande tra i campi di raccolta e divenne suo malgrado anche il più famoso. Nasceva dal frettoloso ampliamento di un campo di addestramento militare, in cui i fabbricati erano fatiscenti baracche ciascuna delle quali conteneva un centinaio di persone raccolte in condizioni igienico-sanitarie precarie e nella massima promiscuità

Wagna raggiunse una popolazione di quasi 21.000 abitanti, nell’inverno 1915-1916. I suoi ospiti arrivavano su carri bestiame, e spesso ebbero scarsissimo tempo per prepararsi, per affrontare il viaggio e poi soggiornarvi.

I profughi pensavano che sarebbero rimasti lontano da casa al massimo un mese o due, e quindi la maggioranza portò solamente lo stretto necessario; quando però arrivò il freddo dell’inverno, si trovarono sprovvisti degli indumenti adatti.

La prima tappa del viaggio era Leibniz, dove c’era il campo di smistamento. Qui venivano spostati come cose, senza chiedere il loro parere su nulla. Le autorità pretendevano una cieca e fedele obbedienza. Coloro che venivano giudicati abili al lavoro venivano avviati nei campi collegati alle aziende agricole o industriali.

Però, essendo la maggior parte degli uomini sui fronti di guerra, spesso venivano impiegati soggetti molto anziani, o adolescenti poco più che bambini, oppure degli invalidi. Questo fu criticato pubblicamente da Max Fabiani, il noto architetto giuliano allora anch’egli impegnato nel comitato di assistenza. Giunti a Wagna, i profughi venivano fatti spogliare per essere lavati e disinfettati collettivamente, cosa che traumatizzava soprattutto le signore più avanti con l’età.

Dal campo di Wagna non era consentito uscire senza regolare permesso. Tuttavia, l’amministrazione cercò il più possibile di normalizzare la situazione. Furono costruiti un asilo, una scuola, un ospedale, una biblioteca, un teatro e le vie del campo presero i nomi delle città di provenienza dei profughi o di personaggi e luoghi a loro familiari. Per questi motivi, quello di Wagna veniva presentato come un campo modello. La realtà però era ben diversa, la situazione sanitaria e alimentare fu molto difficile; l’affollamento e la promiscuità furono un problema costante e purtroppo irrisolto.

Frequenti le epidemie di tifo e di colera e altissima fu la mortalità infantile. Come se non bastasse, al loro ritorno, gli abitanti delle zone colpite dai combattimenti trovarono un territorio devastato, quasi irriconoscibile, mentre gli abitanti dell’Istria dovettero fronteggiare le carestie e i problemi dovuti all’abbandono dei campi in seguito anche alla cronica mancanza di manodopera.

Il deputato Giuseppe Bugatto, in un intervento dell’estate 1917, rievocando i primi mesi dell’esodo, così si riferiva alla situazione verificatasi in Ungheria nell’estate del 1915: “Là i contadini friulani capitarono fra ungheresi, ruteni e rumeni, fra gente che non capiva una parola della loro lingua, e dalla quale non si poteva pretendere che accettasse con favore questi forestieri. Fra quella gente, essi dovettero soffrire la fame, andare scalzi e mal vestiti di casa in casa come mendicanti, e da mendicanti furono anche trattati”.

Oltre alle barriere linguistiche, nel caso dei profughi italiani contava proprio la loro nazionalità: spesso, specie al momento del primo impatto, venivano confusi con regnicoli o con gli internati irredentisti e trattati di conseguenza. Una profuga, nel Salisburghese, Teresa Ponticello, scriveva alla fine del giugno 1915: “Qui ci va male, dobbiamo giacere con i bambini piccoli sulla paglia, come le bestie. Conduciamo una vita da martiri, in mezzo ai tedeschi che non ci possono soffrire, e se non vi fossero stati costretti, non ci avrebbero neppure dato alloggio”

Qualche mese dopo da Tetschen, nei Sudeti, scriveva Anna Zanfagnon: “Dobbiamo girare tutto il giorno in città per comprare un pezzo di pane; tutti dicono, che noi siamo italiani, perciò non ci vogliono dare né pane né farina. Ci sono cose che possono far impazzire”.

E sempre dai Sudeti di lingua tedesca, all’inizio del 1917 una lavoratrice esprimeva il suo stato d’animo:

“Al lavoro mi dicono sempre, che sono una zingarella e un’italiana, perché ho il colorito scuro. Le donne, qui tutte bionde, ci invidiano per i nostri capelli neri. Se c’è un Dio, spero per lo meno in una rivincita. La gente ci ha perfino detto, che ci lascerebbe morire di fame. Io maledico l’ora e il momento, che sono arrivata qui”.

Naturalmente non sempre le accoglienze furono ostili; in molte località i profughi trovarono persone caritatevoli, specie donne, che si prodigarono per prestare loro i primi aiuti, così come borgomastri o capi villaggio che assicurarono sistemazioni dignitose e favorirono l’integrazione con i residenti.

In particolare, segnalazioni di questo tipo riguardarono la Moravia e la Boemia di lingua ceca; in qualche caso l’elemento della nazionalità giocò paradossalmente a favore, come scriveva Assunta Girardi: “Qui è terribile: tutta una grande brughiera, e tutti parlano boemo: guai se sentono parlare tedesco! Essi diventarono gentili solo quando appresero che siamo italiani. È veramente da ridere, se non si dovesse piangere: il mondo è una grande commedia”.

Le difficoltà incontrate dai profughi spinsero il Ministero dell’interno a inviare a tutte le autorità provinciali una circolare – con la raccomandazione di diffonderla ampiamente a mezzo stampa – in cui, si dava risalto e assicurazioni circa l’impegno del governo a favore dei profughi. E proseguiva; A tutto ciò si aggiunge qui il fatto che la maggior parte di questa popolazione di lingua e di cultura come il nuovo nemico, l’Italia, il cui tradimento la opprime doppiamente la portava a credere di aspettarsi una accoglienza poco amichevole.

Sulla stessa linea, poi, si mossero organi di informazione e giornalisti di guerra, che esaltarono il ruolo dello Stato nei confronti dei profughi. Uno degli esempi più significativi è un brano sul campo di Wagna del giornalista e scrittore di guerra Ernst Decsey; dopo aver descritto in toni idilliaci il Barackenlager di Wagna, così sottolineava: “Oggi essi [i profughi] vengono accolti da braccia amichevoli, vedono ad un tratto che essere cittadini non significa solo essere contribuenti, ma anche: ricevere un alloggio, ricevere il vitto, che lo Stato apparecchia loro la tavola, modestamente certo, ma continuo, mette i malati in ospedale, refrigera il latte per i lattanti, manda i bambini a scuola: i profughi possono ricevere tutto, “agguantare” tutto, dalla polenta alle scarpe, dalla biancheria intima fino ad un proprio giornale e chi vuole lavorare, ottiene anche lavoro”.

Nonostante le raccomandazioni ministeriali, e la propaganda di stato, la realtà effettiva dei mesi e degli anni successivi mostrò un quadro ben diverso da quello dipinto dal giornalista: il peggioramento delle condizioni di vita dei profughi, le tensioni con le popolazioni locali per la spartizione di risorse sempre minori, il trattamento iniquo e a volte sprezzante da parte delle autorità locali, produssero un crescente distacco tra profughi e Stato, che tendeva a tradursi, in uno «svanire graduale del patriottismo austriaco che s’era sempre espresso fra il popolo minuto».

In questo contesto uno degli elementi di discriminazione nei confronti dei profughi di lingua italiana, soprattutto da parte delle autorità periferiche, era costituito proprio dalla loro nazionalità, come denunciarono in più occasioni i deputati Bugatto e De Gasperi, il quale parlò apertamente di uno «spirito di persecuzione», che aveva gravato sui profughi fin dal momento delle evacuazioni.

Il risultato fu l’emergere sempre più evidente di tensioni su base nazionale, in particolare nei confronti delle autorità – di lingua tedesca – che i profughi ritenevano direttamente responsabili delle loro sofferenze, in primo luogo i funzionari dei campi profughi.

Ma torniamo a Wagna, che, come dicevamo, ospitava profughi provenienti dall’Istria e dal fronte dell’Isonzo. Già teatro di diversi episodi di protesta, nell’ottobre 1917 si verificarono i cosiddetti “fatti di Wagna”, incidenti in cui venne ucciso dai gendarmi un giovane profugo istriano.

La commissione parlamentare che si recò a Wagna per indagare sull’accaduto indicò nell’esistenza di pregiudizi nazionali nei confronti dei profughi, specie fra il personale preposto alla sorveglianza, una delle cause degli incidenti e proprio la visita della commissione fu occasione per enfatizzare i sentimenti antitedeschi da parte dei profughi.

Il ruolo del fattore nazionale, principale elemento alla base delle tensioni del Barackenlager stiriano, venne sottolineato anche dal Comando militare di Graz, quando nel suo rapporto sugli eventi affermava: “Come si è potuto accertare, l’ostilità della popolazione è motivata unicamente da motivi nazionali. I profughi fanno risalire ogni provvedimento delle autorità che sia loro sgradito al fatto che queste sono composte quasi esclusivamente da tedeschi, e si oppongono ad esse in maniera ostile”.

Particolarmente interessante, nel dibattito seguito ai “fatti di Wagna”, l’intervento del polacco Halban, presidente della Commissione profughi, che denunciò la volontà delle autorità austriache di segregazione dei profughi e si scagliò contro il Barackensystem, affermando tra l’altro: “Non invidio l’uomo che ha escogitato il Barackensystem, egli dovrà rispondere davanti a Dio e allo Stato di migliaia di esistenze distrutte, egli dovrà rispondere davanti a Dio e all’Austria del fatto che migliaia di cittadini venuti qua come amanti dello Stato, come fedeli, leali cittadini, perché non volevano mettersi a disposizione del nemico, o sono morti qui o sono ritornati nella loro patria pieni di sfiducia verso lo Stato”.

Finì con i tricolori issati in alcuni campi alla fine della guerra e le bandiere italiane sventolate dai profughi sui treni che li riportavano in patria. A Wagna alcuni impiegati ed insegnanti diedero luogo ad una manifestazione filoitaliana, ricordata nelle sue memorie dalla profuga goriziana Maria Hofer:

“L’armistizio. Molte grida nelle baracche e in strada, la guerra è finita, la guerra è finita. Il maestro di musica Seghizzi assieme ad altri signori hanno fatto una dimostrazione con discorso. Ed hanno esposto la bandiera italiana. Gridando!!! Viva l’Italia!!!”.

Gesti forse di minoranze, certo non condivisi da tutti, ma comunque significativi e spia di un mutamento in atto, e senz’altro agli antipodi degli esiti auspicati dalle autorità asburgiche nel 1915.

(credit “archivioirredentista.it”)